“ملهاة الألم”: دعوة أدبية للموت/ إسماعيل ناشف

مقدمة للمجموعة القصصية “ملهاة الألم” من تأليف رياض مصاروة والتي ستصدر عن دار “راية” في حيفا في هذه الأيام

“ملهاة الألم”: دعوة أدبية للموت/ إسماعيل ناشف

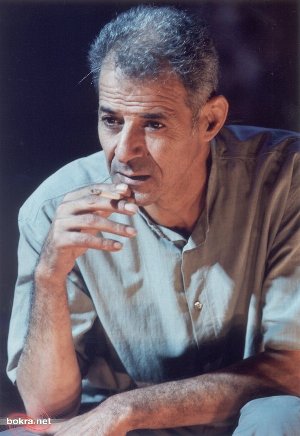

|إسماعيل ناشف|

إنّ المعضلة الأساسية للوجود الإنساني، والكونيّ عامة، هي في كنه معناه. ولقد قام، ولا يزال، الفعل الاجتماعي التاريخي في السعي بحثاً عن هذا المعنى بطرق شتى وبأساليب مختلفة. لقد كانت بدايات هذا السعي منقسمة بين قائل إن المعنى معطىً سابق للوجود، وما على الإنسان إلا أن يعمل على استخلاصه من مكامنه، وبين من يقول إن المعنى يتناسل من ممارسة الوجود بحد ذاته، وبناء على ذلك على الإنسان أن يفهم شكل المعاش الاجتماعي التاريخي ليستخلص المعنى منه. ومن اللافت للنظر في هذا السياق، أن هذه المعضلة، بكونها غير قابلة للحل ومتحركة دائماً في رمادية الوجود ذاته، أفرزت أشكال تفكير في الوجود تتسم بدرجة عالية من الحدة والجزم وحتى الإطلاق، أي الشكل المطلق في التفكير. هذه المميزات هي نوع من العارض الذي ينتجه القلق الوجودي الأساسي الرابض خلف السجال بين الفريقين أعلاه، وهو أنه حقيقةً لا معنى للوجود. إن الإدراك الأساسي بأن لا معنى هنالك للوجود يحتم على المـُدرِك أن يقف أمام العدم. لقد شكلت محطة الوقوف هذه مقابل العدم وفيه، الركن الأساس في سعي الإنسان للتغلب/للانسجام/لرفض الطبيعة المادية التي تقف في أساس تكوينه، من جانب، والموقع الخصب لتشكيل صورة العدم، ومن ثم بالضرورة صورة المعنى، من جانب آخر. ومن الممكن القول، إن الحضارات المختلفة تمايزت فيما بينها بطرح أشكالٍ مختلفة للوقوف أمام العدم، كما لإنشاء صورٍ له وصورٍ لشكل المعنى ومضمونه المنبثقيْن من عملية انشباك الحضارة العينية مع ذاتها والطبيعة والعالم عامة.

مقارنة مع حضارات أخرى، لا تشكِّل الحداثة الأوروبية استثناءً من حيث مركزية معضلة معنى الوجود فيها، كما من حيث كون محطة الوقوف أمام العدم مفصلاً أساسياً في تشكيل صور العدم وصور المعنى المـُشكِّلة لها. ما يميز الحداثة هو الطريقة والأسلوب في تناول هذه المعضلة، وفي الصور التي أنتجت كمحاولات في معالجة العدم والمعنى عبر وسائط تعبيرية مختلفة من معرفة وأدب وفن وغيرها. فمنذ صعود الحداثة واستتباب سيطرتها على شتى مجالات الحياة الاجتماعية في أواسط القرن التاسع عشر، تميزت بنيتها الاجتماعية التاريخية بكونها تحمل عمليتين تبدوان أنهما تسيران وفق مبادئ متناقضة تماماً. فمن جهة أولى، هنالك التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية، الرأسمالية، والتي تعمل وفق منطق شموليّ يسلب بالضرورة من الإنسان كل إنسانيته المتمثلة في إرادته وسعيه للانعتاق وتحوله إلى عبد تام للمنظومة خاصتها. أما من الجهة الأخرى، فهنالك البنية الإيديولوجية التي ترد للإنسان مركزيته في العالم، بعد أن تخلصت من المنظومة الدينية التوحيدية بشكلها المسيحي، بحيث اصبح الإنسان الفرد مركز الكون. عقب هذه الازدواجية انبنى استلاب تام للإنسان في حالته الاقتصادية الاجتماعية، وترسخت حالة اليُتم الإنساني في مواجهة المجتمع والطبيعة والعالم. لقد تكثفت هذه العمليات وامتزجت في خضم سقوط قناع المشروع الحداثي في ويلات الحرب الكونية الأولى التي لم تبق ولم تذر، والتي أعادت سؤال العدم من جديد إلى واجهة العمل في معنى الوجود وعدمه. ولقد تعبّر عن هذه العمليات الاجتماعية العميقة والتناقضات الأساسية التي تقف في قاعدتها، تيار اجتماعي ثقافي فكري واضح المعالم الفلسفية والأدبية والجمالية اصطلِح على تسميته بــ “الوجودية”. وبالرغم من أن بذور هذا الفكر الفلسفي الوجودي الحديث كانت قد بدأت تنبت في القرن التاسع عشر، إلا أن الوجودية كتيار فلسفي ثقافي تبلور في فترة ما بين الحربين الكونيتين في الفضاء الممتد بين فرنسا وألمانيا، ليحمله الفرنسيون إلى العالم والشهرة فيما بعد الحرب الكونية الثانية.

يُؤرّخ في العادة لبداية الوجودية الحداثية مع الفيلسوف سورن كيركغارد الدنماركيّ الذي نادى بالإنسان الفرد وتجربته الحياتية عبر الخيارات التي يقوم بها وذلك في مقابل عالم المثل المجرّد والمؤسسة الكنسية، ومن ثم يجري التوقف عند فريدريك نيتشة وفلسفته كمحطة ثانية من البدايات تحتفل بموت الله وتحتفي بالإنسان الأعلى في أرضيته. تركزت النهضة الوجودية كتيار واضح المعالم في أعمال مجموعة من الفلاسفة والمفكرين والأدباء الفرنسيين الذين بدأوا بنشر أعمالهم في ثلاثينيات القرن العشرين. ومن اللافت للنظر في هذا السياق أن جزءًا أساسيًا منهم بدأ “وجوديته” عبر دراسة وقراءة مكثفة لهيجل وهيدجر، وذلك في المجموعة التي نشطت حول محاضرات كوجيف الروسي عن “فينومينولوجيا الروح” لهيجل في باريس، وأحياناً بالسفر إلى ألمانيا ذاتها لدراسة هيدجر كما فعل جان بول سارتر. ومن أبرز أقطاب هذه المجموعة ألبير كامو وموريس مارلو بوينتي وجان بول سارتر وسيمون دو بوفوار. لقد نادى هؤلاء، بتحويرات متعددة وبمجالات الفكر والأدب والمسرح وإلى حد ما بعلم النفس العلاجيّ، بمحورة الاهتمام بالإنسان الفرد وتجربته الحياتية، وذلك بهدف تحريره فكرياً وشعورياً وأخلاقياً من القمع والاضطهاد والاغتراب الممارس عليه من قبل المؤسسة الدينية والاجتماعية والسياسية. وتجري هذه الممارسات القمعية والمضطهدة عبر مصادرة إرادة الفرد الذاتية لاختيار تجربته الحياتية الوجودية، وذلك عبر الزعم بأن هنالك معنى للوجود فيما وراء وجود الفرد، معنىً تحتكره المؤسسة بما هي كذلك، والتي لا يمكن لها أن تكون إلا نظام قمع واضطهاد. في لحظة تحرر الفرد من ربقة المؤسسة، كل مؤسسة، يقف في مواجهة عدمية الوجود وعبثيته. هذا الوقوف أمام العدم هو ما يعطي المعنى للفرد ذي حرية الاختيار في تشكيل تجربة وجوده في الحياة كما في الموت. وليس من الصدفة بمكان أن الأدب بأشكاله المختلفة، من رواية ومسرح وشعر، شكّل الحاضنة والمختبر لمعالجة القضايا الوجودية الأساسية التي طرحها أقطاب هذا التيار. فالأدب الحداثيّ يحمل التناقضات الوجودية بما هي أساس وجود الإنسان في هذا العالم، ليرشقها من ثم على أفق تحولاتها الجماليّة، ليس فقط ليطرح سبل حلها الممكنة تاريخياً بل أيضاً ليتخذ منها محطة استشراف لما هو غير قابل للحل من هذه المعضلات. ولعل معضلة الوجود الأساسية، كنه معناه، والإدراك الحاد أن لا معنى هنالك للوجود فيما وراء الموجودات، تحديداً الفرد وتجربته الحياتية، هي هي ملكة الأدب لدى تيار الوجودية.

لقد جرى استحضار هذا التيار الفكري الأدبي منذ نشوئه إلى الفضاء الفكري الأدبي والشعري العربي الحديث، حيث التحم فكرياً وأدبياً وسياسياً في مشهد الحداثة العربية الصاخب. ومن الصعوبة بمكان تحديد تأثير هذا التيار على المشهد الأدبي العربي، حيث إن هنالك من تبناه وحاول أن يُشكّل تجربته عبره، بينما رفضه آخرون ، وبرفضهم له تشكلوا بطريقة محددة، وجزء ثالث وهم الأغلبية تعاملوا معه بانتقائية تلائم عوالمهم. وتكفي في سياقنا إنشاء الملاحظة حول الكم الهائل من الأدبيات التي تطرقت إلى تيار الوجودية والأدب في العالم العربي، من كتابات أبرز المفكرين أمثال عبد الرحمن بدوي إلى آخر المبتدئين عبر أطروحات الدكتوراة العديدة حول هذه الظاهرة. على عكس ذلك، في السياق الفلسطيني لم نشهد رواجاً لهذا التيار في الأدب، بل جرى تهميش المحاولات الأولية في هذا المضمار تحت شعارات شتى لعل أبرزها وأكثرها قمعاً هو الشعار الاجتماعي الوطني وما يحمله من أخلاقيات جماعية مؤسساتية. وأود لفت الانتباه هنا إلى رواية توفيق فيّاض “المشوّهون” وما دار حولها من جدال ونقاش عند صدورها عام 1963، ومن ثم تراكم غبار النسيان فوق غلافها وصفحاتها وما تحمله من شكل أدبي. هذا مما يثير السؤال حول إمكانيات الالتقاء غير المؤسساتية، بين الأسئلة التي يطرحها التيار الوجودي وبين المأساة الفلسطينية وما تحمله من سؤال أساسي حول الوجود الفلسطيني العربي، تحديداً، وحول الوجود الإنساني، عامة. وسأقوم بفحص هذا السؤال من خلال فحص المجموعة القصصية لرياض مصاروة “ملهاة الألم” (2012)، كتجربة أدبية تحاول أن تعالج هذه القضية، ومن ثم سأعود لفتح حمولة هذا السؤال عامة.

2

تتميز المجموعة القصصية “ملهاة الألم” بأنها تبني مواقع قلقةً لاستبصار مشاريع فردية-جماعية حياتية وفكرية وسياسية انتهت بفشل ذريع. وذلك بعد أن حملت هذه المشاريع في بداياتها وخلال أوجها وعوداً كبرى للحرية وللانعتاق من واقع مأساوي ومرير، هو الواقع الفلسطيني المأساوي. ولقد اختار الكاتب مادته من سياق واقع المناطق المحتلة عام 1948، بما هي تحوير محدد على مأساوية هذا المجتمع، والمادة في زمنيتها هي أحداث تتحرك بانية إيقاع نهضة/فشل/لحظة الكتابة عبر العقود الستة التي تفصلنا عن النكبة بما هي حدث تاريخي. إن إدراك الفشل بشموليته وبعمقه يشير إلى الورطة المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، والذي من ثم يستحضر إدراكاً حاداً لدى الكاتب/الراوي بالقلق الوجودي الناجم عن سقوط المشاريع ومؤسساتها واضطراره للوقوف أمام العدم كفلسطيني وكإنسان عار من أي حصانة نفسية أو اجتماعية أو فكرية، أو أي نسق عادي آخر.

يدخل القارئ العالم القصصي في “ملهاة الألم” عبر صوت وعيون الكاتب/الرواي الذي يُشكِّل الحدث القصصي ويحكيه. يبدأ الحدث القصصي باستهلال هو أقرب إلى عرض قضية قلق وجوديّ ما مقيماً بذلك نوعًا من التأطير الموضوعاتي، الذي لا يراوح الموضوعاتية بل تجري معالجته أدبياً وفكرياً من خلال الحدث القصصي الذي يتنامى عبر الموضوعة/الإطار. فمثلاً تبدأ قصة “لماذا بكيتَ يا شيخ” كالآتي: “في لحظات الميلانخوليا نخسر الإيقاع الروتيني لحياتنا، نفتح نوافذ الذاكرة لتصل بنا إلى أجواء الانسجام الطفولي”. أما قصة “فرج الصعيدي” فتبدأ بقلق وجودي حول فقدان الحيز الأول، مرابع الطفولة: ” كثر حديثي مع أصحابي، رفاق طفولتي من الطيبة الطَّـيِّبة، عن صباها وعن سذاجتها التي افتقدتها مع تغير الأحوال، والتي جعلتها بين الفينة والأخرى تتصدر صفحات الصحف العبرية وشاشة التلفزيون الإسرائيلي، وذلك بعد أن احتلتها مفاهيم ما بعد الحداثة من خلال ظواهر العنف والإجرام والاتجار بالمخدرات”. والاستهلال الموضوعاتي يُمكِّن الراوي من البدء من نقطة ارتكاز ما لينطلق في مساره القصصي، وهي نقطة ذات حمولة مضامينية تتعلق بفقدان عميق وبتعبيراته النفسية الاجتماعية. وليس أدل على ذلك من “الميلانخوليا” التي تتكرر في عدد من الاستهلالات لتتشكل من ثم عبر الحدث القصصي نوعًا من “سندروم” مفصلي في البنية الأدبية للمجموعة ككل. إن الميلانخوليا، كحالة وجودية، هي الإدراك الذهني الشعوري الحاد بلا جدوى الحياة ومنظومة المعاني المؤسساتية التي تنبني حولها، كآبة صفراء عميقة كموقف ينفي عن الحياة أهم ما فيها من حياة، ولكن دون رؤية إمكانية أخرى لإنشاء حياة أفضل. إنها الحياة التي لا حياة فيها.

يبدأ الحدث منسلاً من خيوط الاستهلال، حيث يقوم الكاتب/الراوي برشاقة الحائك المتمرس بضبط القلق بتكرار درزته، فالخيط لصق الخيط تحسبه أفعى تختال في مشيتها على سديم رمل أملس لا يبقى منها سوى أثر السراب. ينحت الكاتب البؤرة الحدثية عبر مَحورة الخيط/التناقض المنتج للقلق الوجودي في شخصية محددة وعلاقة الراوي بها. فنراه ينسل الخيط في “إمرأة في الشتاء 1″، بعد أن يستهل بموضوعة عدم قدرة العلم والفكر والسياسة على فهم غير المتوقع في الحياة، على النحو التالي: ” سألتُ نفسي التي بدأتْ تكرَهُنِـي:كيف ستصل تلك الفلسفاتُ والتَّحليلاتُ العبثِيَّةُ إلى تلك المرأةِ الأمِّ، شبْهِ الأمِّـيَّة التي ترسم اسمَها من ذاكرة الأشكال، تلك الأمِّ الجالسةِ أمام التِّلفاز وحيدةً تشاهدُ جنازاتِ شهداء الانتفاضة، وتحاول في الوقت نفسِه أن تقارن تلك الجنازاتِ بجنازة ابنها، وحيدِها الذي سَقَطَ في انتفاضة لم يشْتَرك فيها”. وهكذا تتطور الحبكة من خيط ذي محورين: وقوف المرأة/أم الشهيد أما الموت الفعلي لابنها، وموتها هي الاجتماعي، مقابل عدم قدرة المفكرين وفكرهم على إعطاء تفسير للموت الفعلي وذلك الاجتماعي، وعبثية هذين الشكلين من الموت. أما في “انتحار التماثيل” فيجري الاستهلال وكأنه حوار داخلي بين الراوي وذاته حول فردانية الألم وعدم إمكانية مشاركته مع الآخرين وحتمية ركونه إلى ذاكرة منسية، لينتقل من ثم إلى وصف امرأة تجلس في بار، وعائيّ البوح المثاليين لكل ألم لا يحتمل. ” … والسِّرُّ إذا ضاقَ به الصَّدرُ فصَدرُ الآخر به أضْيَقُ. فلْيُلْقِه القلبُ إلى النسيان أو فلْيقذفْهُ إلى دركات الجحيم”.

“.. هي كانت جالسةً إلى الطاولة لوحدها. وكانت هناك أربع طاولات أخرى، على كل طاولة يجلس نصف مخمور، يستعيد الأحزان من خلال الذكريات، ذكريات ” أيام النضال”…

إن تقنية الانتقال من الموضوع المباشر إلى الحدث القصصي تشير إلى تعددية الأصوات في “ملهاة الألم“، تعددية تكسر المتوقع من السرد القصصي المألوف. ويكمن التجديد هنا في عدم الفصل بين واقع وعي الكاتب/الراوي المباشر والنص “الأدبي” الذي ينسل منه، وكأن هذا الأخير هو فسحة مجازية لفحص القلق الأساسي الذي يعيشه الكاتب/الراوي. هذا مما يدفعنا كقراء نحو قضية كلاسيكية لا تزال تُؤرِّق من يخوض في نظرية الأدب، وهي تصاغ تقليدياً كالآتي: شكل العلاقة بين الواقع والأدب. إن البردايغم التقليدي السائد في النقد الأدبي يرى بالطرح المباشر للقضايا الفكرية والأخلاقية نوعًا من العيب، أو الخلل، في البناء القصصي والروائي، حيث على هذا النوع من السرد أن يعتمد تقنيات بلاغية، مثل المجاز والتورية، وألا يهبط إلى الواقع المباشر والفظ. وبالرغم من التجارب الأدبية المتعددة عربياً وعالمياً التي تجاوزت هذا البردايغم، إلا أننا نرى أنه لا زال هنالك تحفظٌ أساسيٌ في هذا الجانب، وفي الغالب يُقبل استحضار الواقع المباشر غير الأدبي في حال تم تأطيره بقالب أدبي و/أو فصله عن المتن الأدبي ذاته، مثل اقتباس النص الصحفي مباشرة في رواية “ذات” لصنع الله إبراهيم. إلا أن قصص “ملهاة الألم” تطرح تشكيلاً نصياً يشير إلى أن ثنائية الواقع/الأدب لم تعد ذات صلة، وأنه يجب علينا طرح مفهوم تحليلي آخر لها. قد يكون منظور شمولية الواقع ووحدته الوجودية مدخلاً يُقارب هذا النوع من التشكيل الأدبي الفكري على نحو لا يفرض مصفاة إيديولوجية معدة مسبقاً لقراءة واقع الأدب وأدب الواقع. في حقيقة الأمر، إن ما يقوم به كاتب “ملهاة الألم” هو محاولة طرح حل أدبيّ لحلقة أساسية في تاريخ الأدب الحديث، إشكالية انفصال الأدب عن الواقع.

لقد اعتمدت ثنائية الواقع/الأدب والفصل بينهما على مجمل النسق المؤسساتي الحداثي، حيث شكّل الأدب حقلاً مؤسساتيًا واضح المعالم والحدود كجزء مفصلي من النسق المؤسساتي الذي يحدد ما هو الواقع، وما هو نظامه السائد. إن المادة التحتية التي يعالجها الكاتب في “ملهاة الألم” هي لحظة السقوط المدوية لهذه المؤسسات ونسقها، وارتداد الراوي إلى قضايا وجودية حجبها النسق المؤسساتي ردحاً من الزمن. فبعد الاستهلال والدخول في الحدث القصصي، يقوم الكاتب بتطوير الحدث عبر تشكيله على جسر من الممكن تسميته جسر الخروج من الفضاء المؤسساتي. فهو يستخدام تشكيلاً سرديًا أساسيًا في مجمل قصص المجموعة يعتمد على قلق وجودي ما، يدفع الراوي لاختيار الخروج من المؤسسة إلى أنواع فضاء بينيّة حيث المراوحة فيها تمكّنه من محاولة السعي في البحث عن الذات الأصيلة القابعة في قاع الشكل المتداول اجتماعيا مؤسساتياً. ففي “امرأة في الشتاء 2″ يتطور الحدث على النحو التالي:” صوتُ الرعد المتواصل شحَن أحاسيسها ودماغها، وشحن الثَّورة في صدرها المختنق. كادت تقتحم الخارج بكامل عنفوانها ولكنَّها أرجأت ذلك لتضيف: … لم تأبه حتى برد فعله الإيمائي، توجهت ثائرة إلى الخارج. طرقت الباب الذي أحدث ضجيجاً طغى على صوت الطبيعة المتجلي بصوت الرعد…”.

إن الشارع العام، والبار، والفندق، وشاطئ البحر، والمدينة الغربية، تصبح المسرح الذي تجري فيه عملية العودة إلى الذات الفردية لسؤالها عن كنه وجودها بعد ان سقطت الأنساق العائلية والفكرية والسياسية بضربات الواقع المأساوي الذي لا يفتأ يزداد مأساوية بإلتقاء تكرار موت الفلسطينيين الفعلي على يد النظام الاستعماري، والموت الاجتماعي على يد نظامهم الاجتماعي الأبوي. في “انتحار التماثيل” نقرأ:” التقينا قبل سنة في هذا المكان القبر[البار]، وها نحن نلتقي اليوم، خِفْنا من الصراحة. خفنا من الحقيقة. عرَفَ بعضُنا بعضا بالأسماء والأفكار والمثاليات في مناسبات كان أبطالُها خطباءَ كفَروا بما تفوَّهوا به. زوجُها مات قهرا بجرعةٍ زائدةٍ من الفكر والمثاليات والحلم بتركيبة إنسانية أفضل. قرَّرتْ أن تترك المصيبة التي اسمها”الوطن”، ابنُ خالها كتب لها: “تعالي”! فأتت. أمَّا لماذا هي الآن وحيدة، حزينة، صامتة؟”. الأرملة، في برلين، قادها ابن خالتها لتعمل مومِسًا، وفي محاولاتها للتخلص منه تقتله. هكذا يقف البار في المدينة الغربية كنقيض ما بعديّ للعائلة وللوطن، ولكنه بوقوفه هذا يفتح باب الألم على مصراعيه ليغمر ذات الفرد الساعي إلى خلاص ما في حالة أقل ما يمكن وصفها به أنها ورطة غير قابلة للحل. إن عمق هذه الورطة لا يؤدي إلى انزياح في أنواع الفضاء المؤسساتي فقط، بل يتعداه إلى التشكيل الحداثيّ الركن وهو الزمن. فجسر الخروج، كتقنية سردية لتطوير الحدث القصصي، يعمل على الخروج من الراهن إلى شعاب الماضي التي تشكّل ذاكرة الكاتب/الراوي في ترحاله المـُستدام على أجنحة القلق. ولعل طريقة تطوير الحدث في قصة “فرج الصعيدي” هي أبرز مثال على ذلك. ففي هذه القصة يفقد الراوي زمن طفولته وأزقته الدافئة التي كان يتكئ عليها، فهو الآن يدرك أن بيت الطين الذي ترعرع فيه كان وكراً للأفاعي، وأن من كان يصطادها ببراعة، فرج الصعيدي، عاد إلى بلده مصر، تاركاً الأفاعي الجديدة دون صياد بارع، أو حتى صياد عادي. إن القفلة المتشائمة في هذه القصة هي نمطية، الكل يخرج ولا يعود.

تنتهي قصص “ملها الألم” بقفلة تبني دورة موسيقية بدأت مع الاستهلال، أي بانتهاء العمل بجواب للاستهلال ومن نوعه. وأغلب هذه القفلات هي نوع من الحكمة التي تنير نهاية طريق الخروج التي تحددت عبر الحدث القصصي، أي أن البدء بقضية قلق وجودي ما ومن ثم حدث قصصي يحتم بنيوياً قفل العمل بقضية معرفية وجودية. فالقلق الذي يقف في قاعدة التجربة الحياتية للفرد هو ما يدفعه للسعي اللحوح في البحث عن طرق لمواجهته والسيطرة عليه. والمعرفة هي الشارة الإنسانية الأهم في انشباك الفرد مع العدم، أو قل هي نتيجة هذا الانشباك ومحور في عبثية الوجود، إدراك العبث يشكله ويقيمه داخل اللغة وبهذا ينهيه كعبث. يقول الراوي في نهاية “جمالية البؤس”: أنا أبتسم الآن…للماضي جمالية لا أحتاجها الآن. وأقول لنفسي: للحاضر أيضا جمالية، قاسية، ومؤلمة، وأحيانا نبحث بشكل مازوخي عن جمالية الألم… وللمستقبل جمالية علينا أن نعمل على إنشاء شروطها من أجل أبنائنا وأحفادنا.. سؤالي هو: هل للبؤس جمالية؟”. تبدأ هذه القصة بتبادل رسائل بين الراوي وصديقه يتناولان فيها قضية الحنين إلى الماضي، ومصير الماضي إلى الضياع بالرغم من عمق مأساويته. والحدث القصصي يدور حول شكل طفولة الراوي الذي تحدد كنتيجة للنكبة وتشرد أهله وبؤس حياتهم في اللجوء. يبني الراوي الحدث من خلال تفاصيل البؤس وإيقاعه اليومي ونفاذه إلى بنية المعرفة الثقافية التي اكتسبها في المدرسة. لينتهي بالقفلة المقتبسة أعلاه، والتي تدق جدار البؤس لتعصر منه شكلاً قابلاً للحياة. فالسؤال هل حقاً يشكّل الحل الجمالي جسراً للعبور، أو أقله لبنة فيه؟ وكيف؟

تبدأ قصة “تحولات أرملة” باقتباس من أويريبيديس (480-406 قبل الميلاد):

“عندما يصاب البشر بجنون الغرام

فإنهم لا يعرفون جنونهم

ويطلقون عليه اسم أفروديت

أويريبديس

ما سأرويه ليس حلما

ولكنه يبدو كالحلم بإيقاعه….”.

وأويريبديس هذا هو من أعلام كتاب المسرح التراجيدي الإغريقي، ويتميز عن سائر كتاب التراجيديا بتجديداته المسرحية، تحديداً إعطاء دور الآلهة للناس العاديين، من جانب، وتمكينه لضحايا المجتمع من أن يصبحوا أبطالاً في مسرحياته، من جانب آخر. ويأخذ كاتب “تحولات أرملة” هاتان الميزتان ليتناص معهما في سياق فلسطيني آني يمتد ما بين الناصرة وطبريا، ويتمحور في ثلاثية الحلم- الحب-الجنون كلبنات أساسية في شق عصا طاعة المؤسسة الاجتماعية القامعة على أنظمتها العائلية والجنسية والاقتصادية. والحدث القصصي أن الراوي يلتقي امرأة أرملة وثرية في حفل خيري في الناصرة، فتبادر هي وتأخذه إلى غرفة فندق في طبريا حيث تسرد هي قصة تحررها من المؤسسة الاجتماعية. وما يميز العلاقة بينهما هو أنها هي الفاعلة والمنفذة بينما سلوكه أقرب إلى ردود فعل سلبية، فمثلاً بعد أن تنهي سرد قصتها تغادر الغرفة دون أن تكترث به. فيقرر هو بالعودة مشياً على الأقدام من طبريا إلى الناصرة، وفي الطريق تقف هي بسيارتها بجانبه ويتبادلان حواراً ينهي القصة بالقفلة التالية:

“أوقفت السيارة إلى جانب شجرة، خرجت، ضمتني إلى صدرها وهمست:-

” تعال نعتلي هذه الشجرة المطلة على حطين وننادي أفروديت تحرسنا!”.

اعتلينا الشجرة بخفة الفضاء الخالي من الجاذبية وشاهدنا أفروديت سابحة في الهواء تغني:

- ” للحب خلقتما”.

في هذه القصة نرى أن الكاتب بدأ بمفتاح/قضية وجودية عامة من الإرث الإنساني، حيث أن ثلاثية الحلم-الحب-الجنون هي مفتاح/قضية جد مألوفة، وحتى أنها إلى حد بعيد مُستهلكة. إلا أن استخدامه لموتيفات أوريبيديسية من خلال دور الأرملة المركزي، والحلم والجنون، الآلهة بشكلها الحداثيّ، وصقله لها في مادة فلسطينية معاصرة وأخرى دينية أسطورية (العلاقة بين الناصرة وطبريا تحيل مباشرة إلى المسيح)، أخرج الظل الرومانسي المـُستهلك من القصة، وردها إلى قلق وجودي أساسي كامن في مادة الحلم والحب والجنون المشتركة والتي تتمثل برفض أساسي لنظام الواقع الاجتماعي الحسي العقلاني. وتصعد القصة بحدثها لتنتهي بمفتاح/قضية أعلى حرفياً، الصعود إلى الشجرة والتحاور مع الإلهة أفروديت، ومجازياً تشكيل أدبي جمالي يُمكّن من توحيد العام بالخاص، أفروديت تحاور الأرملة والراوي؛ وذلك لتبارك وجودهما، أي تعطيه معنىً، كحب. وبهذا يتم طرح حل ممكن للتناقض الوجودي الأساس، العدم والعبثية، عبر الخيار الإرادي للأرملة وللراوي كأفراد شقا عصا الطاعة الاجتماعية ليبحثا عن كنه وجودهما.

يتبين لنا من هذا العرض الأولي لهذه المجموعة أن قصص “ملهاة الألم” تعرض العُري الوجودي الفردي عبر ثلاث خطوات بنيوية، استهلال-حدث-قفلة. وفي كل قصة تحوير ما متناغم على العلاقات الممكنة بين هذه الخطوات يحيل على المادة العينية للقصة والتي تتحرك ما بين الاستهلال بما هو طرح لقضية وجودية عامة، وحدث مادي خاص، لتحاول، من ثم، القفلة عزف مزج جمالي يجسر الفجوة بين قضية الاستهلال والحدث القصصي. والسؤال هنا حول المادة العينية التي تُمَكِّن الكاتب، وقد يجوز تُلزمه، بعد أن أدرك انهيار المؤسسات الاجتماعية القمعية الفاشلة، حتى في قمعيتها، من العودة إلى ماديتها، مأساوية الحالة الفلسطينية، واستخدامها كرافعة لمواجهة المعضلة الأساس في الوجود الفلسطيني، خاصة، والإنساني، عامة.

3

لعل من أهم القضايا التي تُشْغِل النظرية الأدبية هي مسألة مادة الأدب، والتي قد تحمل تبعاً لذلك سؤال “ما هو الأدب؟”، وحقاً، ما هو الأدب؟ توفر لنا “ملهاة الألم” فسحة لنقف عند هذا السؤال من جديد، ذلك أنها في معالجتها لانهيار المؤسسة، بما هي كذلك، تقوم بتقويض مؤسسة الأدب عبر نقض تام لمعايير أدبية سائدة، قد يكون أبسطها ولكن أيضاً أهمها، على الأقل في تاريخ الأدب الحديث، ذلك الفصل بين الواقع وأدبية الأدب. فالكاتب قام ببناء مقولة أدبية عن نظام الواقع بعد أن أدرك انهياره، ومؤسسة الأدب هي في صميم هذا الواقع النظاميّ، مما أدى إلى تشكيل أدبي مبني على الإعلان عن انهيار الأدب ومؤسسته وأدبيته عبر كسر الحواجز بين نص الواقع ونص الأدب وأنواعه المختلفة.

إن انهيار المنظومات التي حملت الكاتب/الراوي ردحاً طويلاً من الزمن تحتم عليه الهبوط على أرضية مادية ما ليتكئ عليها في سعيه للوقوف، أخيراً، بصدق وشفافية أمام مأساته/المأساة الجماعية الوجودية. ويقوم الكاتب/الراوي باختيار المرأة والخمر والوعي، بما هو طريقة في الكلام والذاكرة، كمادته الأساسية، اختياراً ليس من قبيل الصدفة بل من كون هذه المواد تناقضات وجودية غير قابلة للحل في النظام الأبوي الاستعماري الاجتماعي القائم في فلسطين المحتلة عام 1948. فالمرأة الركن الأساس في عملية إنتاج مادة الحياة، وبما هي كذلك فهي تفك جسد الرجل ذاته، حيث من دونها هو مادة ميتة ومن هنا سعيه المتكرر للعودة إلى جسدها؛ أما الخمرة فهي مادة تخرج الجسد من نظاميته إلى حالة مادية بينيّة من المتعة/الألم ولذلك فهي مبتدأ الخروج المادي من النظام الأبوي؛ أما الوعي فهو المادة الاجتماعية الأساس التي لا غنى عنها في مواجهة العدم بما هي، احتمالاً، نقيضه. في قصص “ملهاة الألم” تخرج المرأة من مؤسسة العائلة بطرق عدة، فهي أرملة أو تعيش لوحدها أو تخرج من البيت إلى الشارع العام، لتصبح طليقة، وبهذا تتمكن من إعادة فحص علاقتها مع المادة الميتة الرجل، فإما تقتله كما في “انتحار التماثيل”، وإما تحييه كما في “تحولات أرملة”. والخمرة تُتوِّج يد الراوي أينما حل في البيت، في انتظار الزوجة قبل تركها، في النقاش معها، وبالطبع في بيت الخمرة البار، وتنقله وجسده ذهاباً وإياباً بين النظام وخارجيته. أما الوعي فيفتتح كل قصة من المجموعة ليتشظى بالحدث القصصي الوجوديّ، ولينزل من على عرشه الأبوي في القفلات حيث التشكيل الجمالي يحاول أن يحجّم ماديته كعنصر من مجموع. تمتزج هذه الأوتاد المادية الثلاثة لتشكل قاعدة الخيمة الأدبية التي تبنيها “ملهاة الألم“، حيث أن أشد ما يميز هذه المادية هو كونها مرتحلة على الدوام، بسبب من ماديتها، فاللحظة الوصفية لها في جملتنا السابقة هي ذات تكرار كملمح معرّف لها. فبتكرار الحياة/الموت، تتناسل تيارات المتعة/الألم في صحرائها، ليعود الوعي/العدم كالعرجون القديم المتجدد مع كل انتهاء لحياة وبداية لموت ممتع أليم. إن الخيمة الأدبية هي البديل المؤقت الدائم، لأبراج الأدب العاجيّة على اختلاف أنماطها المعماريّة. إن المادية الترحالية التي تقف بأساس عمل “ملهاة الألم” ترد تناظرياً، وبنضارة الألم المتجدد، إلى البناء المفصليّ في المأساة الفلسطينية منذ النكبة ولغاية يومنا هذا.

يرتحل كاتب/راوي “ملهاة الألم” من يافا إلى الطيبة فالناصرة، وفي الناصرة يرتحل من مواقع المؤسسة المكانية والزمانية، الرجولة الآنية والعائلة والبيت والسياسة والفكر، إلى مواقع بينية، الطفولة في الذاكرة والشارع والبار والسُكْر والعدم. إن التوتر الناجم عن هذه الترحالات البنيوية يتمظهر بالمستوى النصي بالترحال المستمر ما بين نص الواقع المباشر في الاستهلال وبين النص الأدبي في الحدث القصصي، وصولاً إلى التشكيل الأدبي الجمالي في القفلة التي تخرج من الثنائية طارحة نوعًا ثالثًا من النصوص يرتقي إلى النص الخَلْقِيّ بلا حمولة خُلُقية مسبقة. بهذا الشكل من المعالجة، او إن شئت الترجمة، الأدبية للترحال المأساوي الفلسطيني نرى أن لحظة الانهيار تحمل في طياتها لحظة النهوض المستقبلي، وإن كانت تحملها بمنطق توليدي وليس بذات منطق الانهيار الحاصل.

إن عصارة المأساة الفلسطينية هي بالترحال القسريّ المفروض تكراراً على أهلها، ترحال يقف بأساس التجربة الجماعية ويصوغها بالتفاصيل والممارسة والشكل. إن الاغتراف الإبداعي من الوعاء الترحالي الفلسطيني ليس جديدًا، ولكن السؤال هو حول كيفية الغَرف، ومن ثم ،كيفية البناء خلقاً منه. وجودياً، إن عصارة الترحال قد تؤدي إلى غَرف يتشكل كبحث عن بيت ثابت، مؤسسة ناجزة، منظومة لغوية أدبية مغلقة، وما إلى ذلك من تشكيلات أدبية بُرجية تناظر قصور الرئاسة السياسية والمـُلكية الخاصة. ولقد باءت هذه المحاولات الأدبية والسياسية والاقتصادية بنجاح جزئيّ، فشل في أن يرحل في عصارة المأساة الفلسطينية،وذلك بغية أن يُرَحِّلها من ثم إلى آفاق حلها التاريخي. لقد قرأ كاتب/راوي “ملهاة الألم” نحوية اغتراف الثبات وعاشه إلى أن أوصله إلى محطة الانسداد الراهنة والتي تناظر الوقوف في مقابل العدم أدبياً وفكرياً، هذا مما اضطره إلى القيام برحلة جديد في عصارة المأساة الفلسطينية، الترحال القسريّ، ليُرَحِّل المأساة إلى أفق حلها عبر الترحال الاختياري بما هو مبدأ كل خلق جديد.

إن كانت المعضلة الأساسية للوجود الإنساني، والكونيّ عامة، هي في كنه معناه، فمما لا شك فيه أن المأساة الفلسطينية تشق طريق التحوير على هذه المعضلة من خفة العدم/الموت التي لا تُحتمَل. إن تشقق صيانة الورطة البنيوية للمأساة الفلسطينية في النظام الاستعماري/الرأسمالي، الناجمة عن انهيار المؤسسات القيّمة على ذلك، فتح إمكانية رؤية المعضلة من جديد بقطبها العدمي تحديداً. إن الإدراك الحاد لعدمية الوجود الإنساني، عبر تفاصيل عدمية وعبثية موت الفلسطيني، أدى إلى إدراك سهولة التنقل ما بين الموت والحياة، وهذه في العادة من ميزات الآلهة بكونها تمتلك كليهما. ومن هنا، فإن التحوير على المعضلة هو برد فعل الخلق للخلق وتحويلهم إلى خالقين لحياتهم كما لموتهم، أو بلغة المعضلة لمعنى وجودهم كما لعدمه. إن الحل الوجوديّ للمعضلة الإنسانية هو في عملية اختيار فعل الخلق،حلاً يطرحه العُري الوجوديّ الناتج عن العمق الإنسانيّ للمأساة الفلسطينية.