إسرائيل-الصين: طريق تقارب مزروع بالأميركيّين/ فراس خطيب

حاولت إسرائيل التقرب دومًا من الصين وتطوير تلك العلاقة “الحساسة” بين البلدين والارتقاء بها نحو الشأن الأمني-السياسي، لكنّ في كل مرة وقف الأمريكيون متربصين وأحبطوا صفقات للتجارة العسكرية بين البلدين. ورغم ما خطته سيرة الماضي، إلا أنّ تل أبيب تحاول حتى اللحظة (بصعوبة) ايجاد لغة تناسب “اللعب مع الكبار”…

إسرائيل-الصين: طريق تقارب مزروع بالأميركيّين/ فراس خطيب

|فراس خطيب|

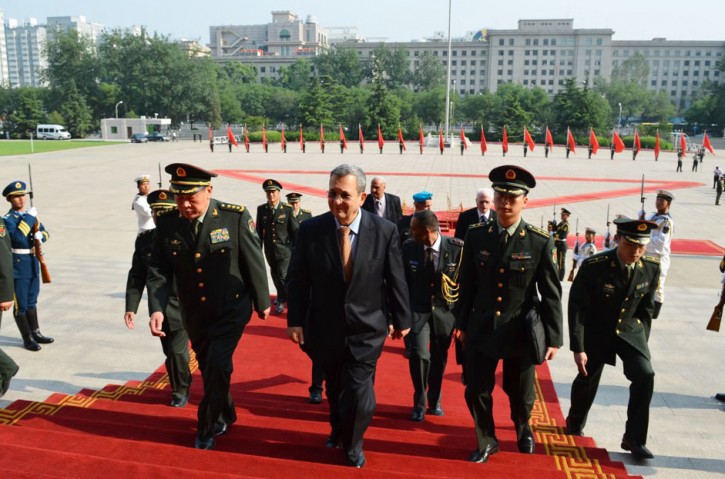

عاد وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك قبل أيام من العاصمة الصينية بكين، في زيارة “حساسة ذات معانٍ طويلة الأمد”. زيارة تشبه إلى حدٍّ كبير العلاقات “الحساسة” بين الدولتين في العقدين الأخيرين. وهي تندرج أصلاً في جدول الزيارات الاستراتيجية لا الدبلوماسية المنبثقة عن وزارة الخارجية . فعلى الرغم من العلاقات التجارية الجيّدة بين إسرائيل والصين، لا تزال العلاقات السياسية والأمنية، التي تتضمن أيضاً تجارة الصناعات الحربية، فاترة. فالذاكرة لا بدَّ أنها حاضرة في أي لقاء متوقع. فباراك، الذي كان رئيسًا للوزراء عام 2000، يذكر جيداً الرسالة التي أرسلها (مرغماً) إلى الرئيس الصيني في حينه لإلغاء صفقة طائرات “فالكون” بعد توقيعها بين الدولتين، رسالة عدَّها الصينيون إهانةً. والصينيون يذكرون بدورهم أيضاً الولاء الإسرائيلي- الأميركي المتبادل الذي يتنافى، إلى حدٍّ ما، مع تطور العلاقات الصينية الإسرائيلية. في خضم هذه الأجواء التي تغلّفها التجديدات وصراعات ماضية لم ينسها الطرفان، تلوح في أفق علاقات الدولتين معطيات ومعسكرات سياسية جديدة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالمشروع النووي الإيراني وموقف الصين من العقوبات على نظام أحمدي نجّاد (إضافةً الى تضارب تاريخي في المواقف الشرق أوسطية). أيضاً وأيضاً، لا يمكن تجاهل قوة الصين المتصاعدة اقتصادياً، التي تمنحها نفوذاً سياسياً أقوى من السابق. فهي لا تعدّ قوة فحسب، بل إنها كذلك ثقافة سياسية جديدة، تختلف بمجملها عن الثقافة الأوروبية الأميركية. فقد أدرك الإسرائيليون منذ زمن ضرورة تحسين العلاقات لأسباب سياسية وعسكرية واقتصادية، لكنهم فهموا، وهم متجهون إلى هناك، أنَّ الطريق إلى الصين مزروعة بالأميركيين.

من منظار تاريخي، كانت العلاقات الصينية الإسرائيلية باردة، ولم ترتق الى المستوى الدبلوماسي العلني لأسباب كثيرة، من الدعم الصيني للمواقف العربية، وصولاً إلى تضارب المصالح في المنطقة وغيرها. في البدء، لم يوافق الصينيون على نقل العلاقات إلى الدبلوماسية المعلنة، لكن مع بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأت الغيمة الرمادية المهيمنة على العلاقات بين الدولتين تتبدد، فقد كانت تلك الفترة فاصلة بين عهدين سياسيين على صعيد العالم (نهاية الاتحاد السوفياتي)، إضافةً إلى انعقاد مؤتمر مدريد ومباحثات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب، فاعتقد العالم أنه على أعتاب حقبة سياسية “نوعية”، وفقط عندها، انتقلت العلاقة بين الدولتين الى المسار الدبلوماسي.

الصين متجهة نحو القمة وسط توقعات لمعادلة قوتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عام 2025، وتفوقها بفارق كبير عام 2050

لكن تعزيز العلاقات وصل إلى درجة مرموقة أثناء تولي إيهود باراك رئاسة الوزراء. سعى باراك إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية وتعزيز “التجارة الأمنية”، لكنّ هذا التعزيز لم يكتمل وتمخضت عنه أزمة أولى. في بداية عام 2000، عقدت الصين وإسرائيل صفقة لبيع طائرات تجسس من طراز “فالكون” من إسرائيل للصين. كانت الصفقة، التي توازي 240 مليون دولار، على وشك الانتهاء. وقع الطرفان اتفاقاً بعد زيارة للرئيس الصيني الى إسرائيل، إلا أنّ فرحة الإسرائيليين بهذه الصفقة لم تكتمل. فقد أدَّت التسريبات الإعلامية في حينه إلى علم الولايات المتحدة بهذه الصفقة، وهنا وجدت تل أبيب نفسها في “لعبة مع الكبار”. ووقعت بين أهمية الصفقة مادياً وأمنياً وسياسياً والولاء الذي لا يتزعزع لواشنطن، التي ضغطت على تل أبيب على نحو قوي لإلغاء الصفقة. لم يكن الضغط الأميركي دبلوماسياً، بل اشتمل على تهديدات بتقليص المعونات الأمنية بمقدار 250 مليون دولار. تهديد أخذه الإسرائيليون على محمل الجد رغم العلاقات الطيبّة بين الدولتين في عهد الرئيس بيل كلينتون. في تلك الفترة، أي في تموز 2000، كان باراك على أعتاب مفاوضات “كامب ديفيد” الثانية مع السلطة الفلسطينية، وهدّده الأميركيون بأنّهم لن يسهموا مادياً في تطبيق الاتفاق في حال توقيعه. أُجبر في حينه باراك على إلغاء الصفقة، وبعث برسالة الى الرئيس الصيني شرح من خلالها الأسباب التي تقف وراء قرار إلغاء الصفقة مع تعليل واضح وصريح بأنَّ السبب ليس نحن، السبب هم، أي الأميركيون. الصينيون لم يتقبلوا الإلغاء بروح رياضية، وأجبروا الإسرائيليين على دفع غرامة تقدّر بـ 350 مليون دولار (وثمة من يقول 400 مليون دولار)، أي مبلغ أكبر من مبلغ الصفقة كاملة. طلب الإسرائيليون من الولايات المتحدة مساعدتهم على دفع الغرامة، إلا أنها رفضت. والصفقة التي كان من شأنها أن تجعل العلاقات دافئة بين الدولتين، أعادت العلاقات إلى الدرك الأسفل، أعقبها غياب باراك وفشل “كامب ديفيد” واندلاع الانتفاضة الثانية، ودخول أرييل شارون مكتب رئيس الوزراء عام 2001. مرحلة جديدة أخرى بدأت، والعلاقات الصينية الإسرائيلية مأزومة.

من السهل اليوم القول إنّ باراك بعث بالرسالة مرغماً، فالولايات المتحدة التي قلّما فرضت مواقفها على الإسرائيليين كان ضغطها فاعلاً في حينه (ضغط لا يقترب حتى من الضغط الذي تمارسه إدارة أوباما على حكومة بنيامين نتنياهو)، لكنَّ ثمة أصواتاً، حتى اليوم، ترى أن ما حصل “ضيّع فرصة” التقرب من الصين. وزير الدفاع الأسبق موشيه آرنس، كتب في أيلول عام 2009، مقالاً في “هآرتس” تحت عنوان “هكذا ضيعنا الصين”. وصف من خلاله إلغاء صفقة الفالكون بأنه واحد من “الفصول البائسة في تاريخ الدبلوماسية في إسرائيل”، مهاجماً الحكومة الإسرائيلية بقوله: “بدلاً من التصميم، مقابل أصدقائها الأميركيين، على أنها لا تستطيع إلغاء عقد في مرحلة متأخرة، وبدلاً من الادعاء بأن إعطاء الطائرات للصين لن يؤثر في الميزان الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وأن الصين تستطيع أن تشتري طائرات مشابهة من مصادر أخرى، فإن حكومة إسرائيل وبكل بساطة خضعت (للأميركيين)”

التجارة بين الصين وإسرائيل ازدادت بعد عام 2000، لكنّ هذه السوق ليست هي المهمة. في مثل هذه الحالات ما يهم الحكومات الإسرائيلية ووزارة الدفاع هو التجارة العسكرية، فقد حاولت الدولة العبرية تكرار ما كان عام 2000، لكن قضية أخرى انفجرت، مأزومة في مضمونها بين نفس اللاعبين، إذ طوّرت الدولة العبرية طائرات من دون طيّار للصين. ومرة أخرى، فرضت الولايات المتحدة الفيتو على الصفقة. هذه المرة لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات تذكر، لكنّها أجبرت الإسرائيليين، في حينه، على إقالة مدير وزارة الأمن الإسرائيلي عاموس يارون، والمسؤول الأمني في الوزارة يحيئيل حوريف. وقد استقال الاثنان فعلياً من منصبيهما.

إنَّ التوق الإسرائيلي إلى التقارب مع الصين لا يزال حاضراً. كيف ولا والصين متجهة نحو القمة وسط توقعات لمعادلة قوتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عام 2025، وتفوقها بفارق كبير عام 2050. كانت هذه المعطيات حتى قبل الأزمة الاقتصادية في أوروبا، لذا، فإنّ الحاجة الإسرائيلية إلى تطوير العلاقات تزداد. فقد نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أثناء زيارة له للصين في كانون الثاني عام 2007، في تنقية المشهد أمام ما تراه إسرائيل تحديّات في المنطقة، لكن الزيارة لم تأخذ الزخم المطلوب، وخصوصاً أن أولمرت كان متورطاً في حينه في عدة قضايا، إضافةً الى حرب لبنان الثانية وغيرها. أولمرت تحدث بما يشبه المرارة، في مقابلة لـ”يديعوت أحرونوت” بعد استقالته من منصبه، عن صعوبة القضايا التي واجهها، وكيف أنه قبل ساعتين من لقائه رئيس الصين في “حفل استقبال فاخر” سمع أنَّ الشرطة الإسرائيلية فتحت ضده تحقيقاً في ما يتعلق بقضية “بنك ليئومي.”

حاولت إسرائيل إتقان اللعبة الثلاثية والاستفادة من الإمبراطوريتين الأميركية والصينية معًا، لكن هذا لم يحصل حتى اللحظة

حاولت الدولة العبرية إتقان اللعبة الثلاثية والاستفادة من الإمبراطوريتين الأميركية والصينية معًا، لكن هذا لم يحصل حتى اللحظة. العالم لم ينقلب بعد، لكنه يتغير فعلاً. الصين اليوم متجهة نحو الصدارة الاقتصادية، وهذا يعني بطبيعة الحال، في عالم رأسمالي، إلى صدارة سياسية، لكنَّها صدارة سياسية تختلف عمّا اعتادته إسرائيل. ويمكن أيضاً التحديق في ورقة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، يورام عفرون.

في تلك الورقة، التي لخصت العلاقات بين الدولتين في آب عام 2007، يقول عفرون إنّ تأسيس العلاقات بين الصين وتل أبيب “مرتبط بتحديات لم تتعاطَ إسرائيل دائماً معها على نحو ملائم”، مبيناً أنَّ أساس الصعوبة كامن في “التعاطي مع لاعب مهيمن تختلف ثقافته السياسية عن تلك (الثقافة السياسية) الغربية”، واصفاً أنّ “أهدافه وخطواته تغلّفها السرية. لذا، من الصعب معرفة أهدافه، وكيف يتعامل. وما هي علاقاته مع لاعبين آخرين، وما هي علاقته مع إسرائيل.”

(عن “الأخبار” اللبنانية بتصرف)