الحالة الكولونياليّة: هل حلّ التقسيم ممكن في فلسطين؟/ نديم روحانا

لا ينبغي أن تمنع الصورة التي يروّجها الإسرائيليّون عن أنفسهم، ومقتُهم الشديد لذكر النموذج الكولونياليّ، استدعاءَ الدلالات التحليلية لكيفية تطور المشروع الاستعماريّ، وما هو قادر على القيام به من أجل الدفاع عن نفسه أو الحفاظ على الامتيازات الكولونياليّة

الحالة الكولونياليّة: هل حلّ التقسيم ممكن في فلسطين؟/ نديم روحانا

|نديم روحانا|

فهْمنا للصراع بين الصهيونيّة والفلسطينيّين على أنّه حالة من حالات الصراع بين أهل الأرض الأصليّين وبين حركة كولونيالية استيطانية أو على أنّه صراع بين حركتين قوميّتين، يؤثّر تأثيرًا مباشرًا على تصوّر الحلّ الممكن لهذا الصراع، كتقسيم فلسطين إلى دولتين، أو البحث عن بدائل للتقسيم. ونظرًا للآثار العملية الحاسمة لهذا الفهم بالنسبة للجهود المستقبليّة لصنع السلام، فإنّه ينبغي أن تكون صياغته في إطار تحليليّ، لا في إطار أيديولوجيّ. ويعني هذا أنّه من الأفضل إجراء نقاش على نحوٍ يفصّل التطوّرات التاريخيّة التي لا جدال عليها من وجهة النظر التبريريّة الأيديولوجية والنفسية التي تغلف هذه التطورات بسرد يُطوَّع لخدمة المصالح الذاتية.

وأيًّا كانت المنظومة التبريرية التي استخدمتها الحركة الصهيونيّة، وسواء أكانت تلك المبرّرات قوميّة أم دينيّة أم إنسانيّة، فقد سعت هذه الحركة في تياراتها السائدة -على نحو لا يمكن إنكاره- إلى إقامة دولة يهوديّة حصرية في فلسطين. واستلزم تحقيق هذا الهدف الصريح، الذي سعت إليه بصورة علنيّة وبكل فخر، إحضارَ المهاجرين اليهود من خارج فلسطين (ومعظمهم من أوروبا- في المراحل الأولى) بغية إقامة الدولة في بلد يسكنه شعب آخر، هم الفلسطينيّون. وتَرتَّب على نجاح مثل هذا المشروع بالضرورة، مصادرة البلاد من سكّانها الأصليّين. وبعيدًا عن المنظومة التبريرية التسويغية، يصبح التشريد باستخدام العنف والسيطرة بالقوة على السكان الأصليّين أمرًا لا مفر منه للقيام بمثل هذا المشروع.

إنّ القول بأنّ الصهيونيّة هي حركة كولونياليّة، بناءً على ذلك، هو، وعلى أقل تقدير، وصف للعمليّة التي جرى بموجبها الاستيلاء على فلسطين، ولكنه لا يتناقض بالضرورة مع مقولة كون الصهيونيّة حركة قوميّة، ولكن هذه الحركة سعت إلى تحقيق أهدافها عن طريق الاستيلاء على بلد مأهول بالسكّان، ضمن مشروع كولونياليّ. ومن المفارقات، في هذا الشأن، أن يجري تغييب الجوهر الكولونياليّ اللافت للنظر في هذا الصراع من معطيات التحليل. وفي معظم الحالات، حُلِّل الصراع على أنّه صراع بين حركتين قوميّتين.

وفي ما يتعلّق بالفلسطينيّين، فإنهم يجمعون على أن إقامة إسرائيل هي نتيجة لمشروع كولونياليّ وأن إسرائيل مستمرة في التصرف بحسبه في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل دولة إسرائيل نفسها.

وأما في ما يتعلق بالإسرائيليّين، فإنهم لا يرون الصهيونيّة كمشروع كولونياليّ، وفي الواقع تكون ردة فعلهم حادة وانفعالية لمجرد طرح مثل هذا التحليل، حيث تَعْمَد الصهيونيّة إلى تخصيص نُظُم تبريرية مُحْكَمة ومعقّدة مثل استخدام وعد دينيّ في الكتاب المقدّس قبل آلاف السنين لترسيخ حقوق سياسيّة عَلمانية في الحاضر. ولكن، حتى لو كانت الغالبية العظمى من الإسرائيليّين تنكر واقع الممارسات الكولونياليّة، فإنّ هذا لا يعني أن هذه الممارسات غير حاضرة كحضورها في المشاريع الكولونياليّة الأخرى، أو أن إسرائيل لم تقم بمهمات كولونياليّة تقليديّة (نحو: مصادرة الأراضي والموارد؛ التطهير العرقيّ؛ تهميش مَن بَقِيَ من السكّان الأصليّين؛ التأسيس لهُويّة إقصائيّة وتهويد الزمان والمكان والسيطرة عنوةً وتجذير الخوف الفطريّ من المستعْمَر).

ولا ينبغي أن تمنع الصورة التي يروّجها الإسرائيليّون عن أنفسهم، ومقتُهم الشديد لذكر النموذج الكولونياليّ، استدعاءَ الدلالات التحليلية لكيفية تطور المشروع الاستعماريّ، وما هو (أي المشروع الاستيطانيّ) قادر على القيام به من أجل الدفاع عن نفسه أو الحفاظ على الامتيازات الكولونياليّة. وبالأخص، لا يجب التغاضي تحليليًّا عن التجارب التاريخية للاستعمار الاستيطانيّ والحلول التي توصّل إليها مع السكّان الأصليّين.

التقسيم والحالة الكولونيالية

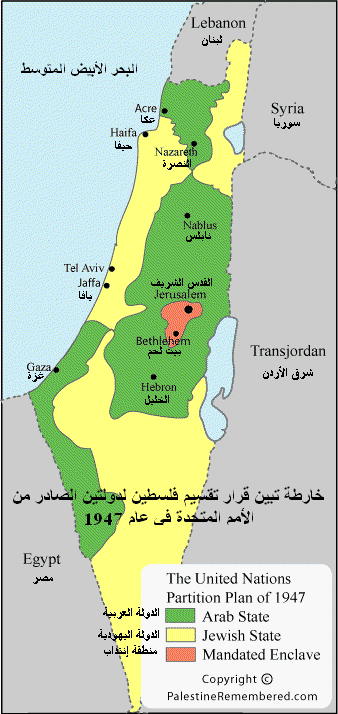

تركزت تجارب الصراع بين الأنظمة الكولونيالية والسكان الأصليين الذين سعى الكولونياليّون إلى استيطان أراضيهم حول مطالب اعتمدت طبيعتُها على الحقبة التاريخية التي ظهر فيها كل نظام وطبيعة وقوة مقاومة السكان الأصليّين للاستعمار. وقد تنوعت هذه المطالب ما بين السعي لرحيل المستوطنين وبناء وطن مشترك معهم. وبينما تختلف إستراتيجيات حركات المقاومة الوطنيّة في كثير من الأحيان، تبعًا للسياق والأهداف، تُواجَهُ المقاومة التي تبديها تلك الحركات الكولونيالية دائمًا بانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان تتمثل في التطهير العرقيّ و/أو إنشاء المعازل لعزل السكان الأصليّين وسرقة الأرض أو/ وَ العنف السياسيّ والبنيوي والعسكري التي يمارسها الكولونياليّون ومؤسّساتهم. ومع ذلك، لم يكن التقسيم يومًا أحدَ مطالب السكان الأصليّين الذين يجري استعمارهم الاستيطاني، كما أنّه لم ينته أي مشروع من المشاريع الكولونيالية باقتسام البلاد التي جرى استعمارها بين المستوطنين والسكان الأصليّين. وكمثل سِواهم من السكان الأصليّين في جميع أنحاء العالم، رفض الفلسطينيّون مختلف خطط التقسيم (بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة رقم 181 الصادر عام 1947). ومن بين جميع الأحزاب العربيّة في فلسطين، قَبِلَ حزب شيوعيّ صغير (كان يسمى في ذلك الوقت “جبهة التحرير الوطنيّ في فلسطين”) خطّة التقسيم التي أقرتها الأمم المتّحدة واعتبر التقسيم تسوية عادلة للنزاع (ولكن قبوله به لم يجئ إلاّ بعد تأييد الاتّحاد السوفييتيّ- الذي كان واحدًا من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل- لقرار التقسيم). ومن الصحيح هنا كذلك أنه، وفي وقت لاحق، دعا الفلسطينيّون أنفسُهم -ممثَّلين بمنظمة التحرير الفلسطينيّة- إلى حلّ تقسيم الدولتين. فبدءًا من السبعينيّات، ووصولاً إلى الذروة في عام 1988، دعت منظمة التحرير الفلسطينيّة إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين: إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينيّة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الواقع، كانت إسرائيل، حتى وقت قريب، هي التي رفضت أي تقسيم من هذا القبيل. وحتى وإن كان الفلسطينيّون قد رفضوا المبدأ تاريخيًّا في البداية، وحتى إن كان الإسرائيليّون قد رفضوه في وقت لاحق، فقد حاز مبدأ التقسيم، الآن وأخيرًا، على ما يبدو، على قبول كلا الطرفين. ويبني دعاة التقسيم حججهم على أنّ أسس عملية التقسيم “معروفة” جيّدًا؛ ولذلك فإنّ حلّ هذا الصراع يعتمد على مجرّد الخروج بعمليّة تفاوض تجري هندستها على نحوٍ جيّد وتلقى دعمًا دوليًّا يدعّم الحلّ.

ولكن هذه الحجج تتجاهل الجوانب العمليّة للاستعمار الكولونياليّ، والحقائق السياسيّة والمادّيّة المعقّدة التي يفرزها على الأرض لعدّة أجيال. كذلك تتجاهل هذه الحجج الأنماط التي ينتهجها الكولونياليّون للسيطرة العنيفة، والشعور بالتفوق المتأصل الذي يأتي تلقائيًّا مع أي عملية استعمار، وعمليات الاقتلاع، والسيطرة الديموغرافية المستمرة على السكان الأصليّين، والنظم المعرفية والنفسية التي تظهر بين المستعمرين والرامية إلى إنكار أو تبرير الاقتلاع والسيطرة. كذلك إنها تفشل في فهم رفض السكان الأصليّين التنازل عن وطنهم أو التخلي عن انتمائهم له، ولماذا يقاومون، ولماذا يمتنعون عن إضفاء الشرعيّة على المشروع الكولونياليّ. وكذلك إنّ حجّة التقسيم لا تلقي بالاً إلى الأدلة التاريخية حول حل النزاعات الناجمة عن الاستعمار الاستيطاني.

تاريخيًّا، انتهت المشاريع الاستعماريّة الاستيطانية بواحدة من ثلاث طرق:

1. القضاء على السكان الأصليّين أو تقليصهم إلى مجموعة أو مجموعات ذات أهمية سياسيّة هامشية (كأستراليا وأمريكا الشمالية).

2. هزيمة الكولونياليّين حيث يختار معظمهم العودة إلى بلدهم الأم (من أمثلة ذلك: الفرنسيون في الجزائر، والصليبيون في الأراضي المقدسة).

3. ظهور نظام سياسيّ جديد بعد فترات من العنف والسيطرة، ونضال طويل ومستمر للسكان الأصليّين؛ وتكون الحصيلة نظامًا يضمّ كلاًّ من الكولونياليّين والسكّان الأصليّين (نذكر هنا – وعلى سبيل المثال لا الحصر-: نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وزمبابوي. ويمكن للمرء أن يضم إلى القائمة إيرلندا الشماليةَ أيضا كذلك).

الحالة الفلسطينيّة

تتميز الحالة الفلسطينيّة بثلاث صفات رئيسيّة أساسيّة وذات أهمّيّة مركزيّة في ما يتعلّق بمسألة التقسيم تميزها عن حالات استعماريّة استيطانيّة تاريخيّة أخرى. والسؤال الذي نطرحه هنا هو: هل يمكن لأي من هذه الخصائص تعزيز منطق التقسيم، وإن كان ذلك سابقة تاريخيّة؟

الخاصّيّة الأولى هي أنّ الصهيونيّة في إطارها العام سعت صراحة إلى إقامة دولة يهوديّة إقصائيّة في فلسطين، وبموجب ذلك لن تضم هذه الدولة السكّان الأصليّين في تعريفها الوطنيّ. وعليه، قد تبدو هذه الخاصّيّة في صالح حل التقسيم إلى دولتين يهوديّة وفلسطينيّة. ولكن التوصل إلى حل الدولتين سيترك مجموعة كبيرة من الفلسطينيّين داخل إسرائيل حيث تُعتبر اللامساواة، في الواقع، ميّزة ثقافيّة وسياسيّة معرّفة للدولة، إذ يُنظر إلى المساواة، وبحقّ، كتهديد قاتل للفكرة الصهيونيّة. وهكذا، فإنّ الحلّ المستند إلى التقسيم لا يتناول بل ويَقْصُرُ عن مخاطبة هذا المصدر الرئيسي من مصادر الصراع. كذلك لا يستطيع الفلسطينيّون الاعتراف بشرعية الدولة اليهوديّة لأسباب معقدة لا يسعنا إدراجها هنا، ولكنها تعني في جوهرها الاعتراف بشرعية الصهيونيّة، التي سعت لأن يكون وطن الفلسطينيّين وطنًا إقصائيًّا للشعب اليهوديّ. وبالتالي، قد يؤدي مثل هذا التقسيم، وفي ظروف معينة، إلى مزيد من التطهير العرقي وجرائم الحرب.

الخاصّيّة الثانية: أُسّست إسرائيل بناءً على قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتّحدة. وهكذا، إذا كانت الأمم المتّحدة قد اتخذت قرارًا بالتقسيم، وأصبح حل التقسيم يحوز الآن على قبول الأطراف المعنية والعالم، كما أنه يحظى بالدعم الإقليميّ، فكيف لا يمكن للمرء إلا الاستمرار في هذا الخَيار؟

ولكن نظرة متفحصة لقرار الأمم المتّحدة تبين أنه -وإن نص على أن يكون في الدولة اليهوديّة أغلبية يهوديّة بنسبة 55 ٪ من السكان في حينه- توخَّى أن يُعامَل المواطنون العرب على قدم المساواة التامة، وذلك بالإضافة إلى إطار واسع من التعاون والترابط الاقتصادي بين الدولتين. وهكذا، فإن الخطّة الأصليّة التي أقرتها الأمم المتّحدة لم تقصد فكرة الدولة اليهوديّة الإقصائية، وهي المبدأ الأساسي للصهيونيّة.

الخاصّيّة الثالثة؛ تتمثّل في أنّه خلافًا للعديد من الكولونياليّين الآخرين، لم يأتِ المستوطنون الصهيونيّون من بلدٍ أمّ واحد. وفي الوقت الذي أُقرّت فيه خطّة التقسيم الصادرة عن الأمم المتّحدة في 1947، بدأ المستوطنون الصهيونيّون بتشكيل هُويّة جديدة غير مبنيّة على بلدانهم الأصليّة، بل على جذور عبرانيّة وعلى الخيال السياسيّ والثقافيّ “لليهوديّ الجديد”. كانت هناك تأثيرات عادية لبلدانهم الأم، ولكن المستوطنين الصهيونيّين لم يروا أنفسهم على أنهم مبعوثون لأي بلد، وفي كثير من الحالات لجأوا إلى قطع العلاقات العاطفية التي تربطهم ببلادهم الأم بسبب التمييز والاضطهاد الذي تعرضوا له في بعض تلك البلاد. وفي العملية التاريخية التي تلت ذلك، تَمّ إنتاج شعب جديد في فلسطين، وهو الشعب اليهوديّ الإسرائيليّ، الذي أصبح ارتباطه الوحيد هو الارتباط بتلك الأرض (ربّما باستثناء بعض مجموعات المهاجرين الروس). وأصبح لتلك الأمة الحق في تقرير المصير في تلك الأرض والعيش بأمان فيها، وإنْ كان إنشاؤها نتيجة لمشروع كولونياليّ. وهنا نطرح سؤالنا: هل يؤدي الاعتراف بحق الشعب الإسرائيليّ اليهوديّ بتقرير المصير إلى حل على أساس التقسيم؟ ربما، ولكن ليس ذلك من المرجح.

في حالة تقسيم فلسطين إلى دولتين، ينبغي التفاوض على الصيغ السياسيّة لتقرير المصير في دولة إسرائيل في حدود عام 1967 مع السكّان الأصليّين (وهم الفلسطينيّون). وفي ما يتعلّق بهم، فسيرفض الفلسطينيّون في إسرائيل التفاوض على التنازل عن حقوقهم في أن يكونوا أمة تتمتع بالمساواة. وستؤدّي المطالَبة بهذه الحقوق، بالضرورة، إلى مطالب بثنائيّة القوميّة.[1] وعلاوة على ذلك، إنّ التوصّل إلى حلّ عادل لمشكلة اللاجئين، الذي يعني الحقّ في عودتهم إلى ذاك الجزء من فلسطين الذي أقيمت عليه إسرائيل، سيقود أيضًا في اتّجاه ثنائيّة القوميّة داخل إسرائيل، وهو التقسيم الذي لن يقبله الإسرائيليّون.

وفي الختام، وبعيدًا عن المصاعب الكامنة وراء المآزق المتعاقبة لمفاوضات التقسيم في كثير من الأحيان لأسباب مثل التوسع المستمرّ للمستوطنات اليهوديّة الإقصائيّة في الضفّة الغربيّة ومسائل الحدود والأمن والقدس واللاجئين الفلسطينيّين، ينبغي أن نطرح سؤالاً جوهريًّا: هل خَيار التقسيم قابل للتطبيق في الصراعات التي يكون جوهرها الاستيطان الاستعماريّ؟ استنادًا إلى التحليل الوارد أعلاه، إنّ التقسيم قيد المناقشة سيؤدي إلى إسرائيل الثنائيّة القوميّة. وإذا كان هذا هو الاتّجاه الذي يقود إليه التفكير بمثل هذا الحل على أي حال، فلماذا لا يبدأ الإسرائيليّون والفلسطينيّون في التفكير ببدائل للتقسيم؟ وفي خلال البحث عن هذه البدائل، ستجري إعادة تعريف حق تقرير المصير ليشمل الوجود القوميّ لكلا الطرفين (وهما الشعب الفلسطينيّ بأكمله والشعب اليهوديّ الإسرائيليّ بأكمله) في وطن مشترك، وعلى كامل فلسطين، وعلى أساس المساواة الفرديّة والجماعيّة في دولة ديمقراطيّة قائمة على تعدّد الثقافات؟ وبمجرّد القبول بمثل هذه الرؤية، ستصبح المشاريع الفكريّة والسياسيّة مركّزة باتّجاه البحث عن أفضل طريقة للتفكير في أشكال الحكم وأنماط المؤسّسات التي تؤدي إلى تجسيدها على الأرض.

(بروفسور نديم روحانا المدير المؤسّس لمدى الكرمل، المركز العربيّ للبحوث الاجتماعيّة التطبيقيّة؛

عن مجلة “جدل” الصادرة عن “مدى الكرمل”)

[1] انظر، على سبيل المثال: وثيقة حيفا على الموقع الإلكترونيّ

4 سبتمبر 2012

سيصبح الاسرائيليون اقلية ويتلاشى وجودهم نتيجة الطفرة السكانية للفلسطينين وسيتشدد النضال من اجل تحرير فلسطين ليس من اليهود ولكن من المشروع الاستعماري وسيضطر الاسرائيليون الى القبول بحل الدولة المشتركة التي تتعايش فيها الاديان الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهوديه وسيهاجر الكثير منهم من الاصول الى الاقطار التي اتوا منها خاصة العلمانيين